肉離れの正しい対処方法について

「肉離れ」と聞くと、スポーツ中に生じるケガだと

思われている方が多いのではないでしょうか。

しかし、年齢とともに筋肉の柔軟性が失われていくと、

日常生活のふとした瞬間にも肉離れは起こります。

肉離れになってしまった場合、一番最初の応急処置が重要なポイントとなります。

正しく対処できるかどうかは、改善するまでの時間短縮に繋がるためです。

今回は、肉離れの起こる原因や、正しい対処方法についてお話します。

-

目次

このような悩みはありませんか?

- 運動中、ふくらはぎに激しい痛みを覚える

- 足に体重をかけると痛み、歩けない

- 動かす、伸ばすなどの動きが痛む

- 安静にしていても肉離れした部位が痛い

肉離れの主な原因について

肉離れは、筋肉に「伸びる」と「縮む」が同時に起こった際に筋肉が断裂して痛みや腫れを生じる症状です。

「ブチッ!」と音がするとともに激しい痛みに襲われることあります。

主に、太ももの裏や前面、ふくらはぎに生じやすく、サッカー選手の場合であれば太ももの内側が多いなど、どの部分の筋肉を使うかによって生じる場所にも違いが出てきます。

【肉離れの原因】

冒頭でもお話ししたように、肉離れは筋肉の柔軟性が失われてしまうことが大きな引き金となります。

筋肉が固くなる原因としては、運動不足はもちろん、水分不足や冷えも要因となります。

人間の身体の約60%は水でできていると言われるほど、身体の半分以上を水が占めています。

また、体内の水が不足すると血中濃度が上がり、血液の循環が悪くなってやがて冷え性を引き起こし、筋肉の柔軟性が損なわれてしまいます。

【痛みの種類でわかる肉離れ重症度】

肉離れの症状は大きく分けて「伸ばすと痛む」「力をいれたときに痛む」「押すと痛む」の3つに分類されます。

押したときの痛みはこの3つのなかでも一番最後まで残りやすとも言われています。

押しても痛みを感じなくなったら「運動を再開しても大丈夫」というサインと言えます。

また、肉離れの多くはこれとって目立った外傷はありませんが、ときに腫れや内出血を起こすケースもあります。

重症の肉離れともなると安静にしているときであっても激しい痛みを感じ、なかにはアキレス腱を断裂していることもあります。

必ず医療機関での診察を受けましょう。

焦らず自分の身体と向き合うことが

早期改善に繋がる

肉離れを生じた際にはまずは「RICE処置」と言う基本の応急処置を行い、悪化を防ぎます。

そして徐々に痛みが落ち着いてきたら、ストレッチや軽い運動からリハビリを開始していくことが一般的な方法です。

【正しい処置ができるかどうかで改善スピードが変わる】

肉離れのときの応急処置「RICE処置」の流れは次の通りです。

●Rest(安静)

患部を動かさず安静にします。

●Ice(冷やす)

患部の炎症を広げないために痛む部分をアイシングします。

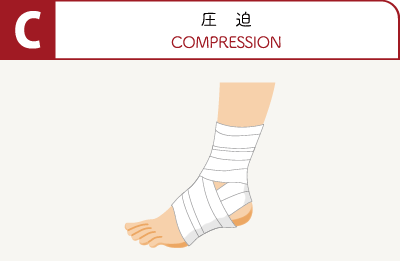

●Compression(圧迫)

テーピングなどを使って患部を圧迫し、内出血や腫れの広がりを防ぎます。

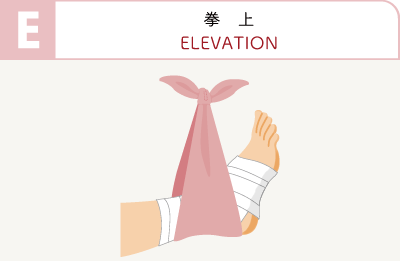

●Elevation(挙上)

腫れを防ぐために、患部を心臓よりも高い位置に挙げて固定します。

【痛みの種類でわかる肉離れ改善度】

肉離れを起こした後は再発を防止するため、まずは軽いストレッチから再開しましょう。

痛みを感じないようであれば軽いウォーキングなど徐々に身体を慣らしていきます。

回復を急ぐがあまり、走る、ジャンプするなど筋肉に負担のかかる激しい運動は再発のリスクを高めてしまいます。

また、先ほどもお話した通り、患部を押して痛みを感じなくなったときがいつも通り身体を動かしても大丈夫であることの一つのサインと言えます。

じっくりと時間をかけて身体をもとに戻していくイメージを大切にしながらリハビリしていきましょう。

船堀中央接骨院・船堀中央鍼灸院の

【肉離れ】アプローチ方法

当院では肉離れを起こした患部に対し、急性期であればまずは適切なRICE処置を行います。

その後、患者さんの症状にあわせて「ハイボルト療法」「徒手療法」「骨格矯正」などを施した後、患部の固定を行います。

※施術後1ヶ月~数ヶ月程度は痛み軽減されるまで定期的にご来院いただき、経過観察させていただければと考えています。

肉離れは再発しやすいケガですので、完全に回復していない状態でのスポーツは中止していただくように、アドバイスをする場合もあります。

再発防止のため基礎筋力アップのためにトレーニングを行い、肉離れを起こしにくい身体づくりをすることが大切です。

肉離れに対する施術方法

●保険施術

日常生活上での突発的なケガや過度の筋緊張、不意に加わった荷重、直接的な外力、スポーツ中に一度の外力で起こる損傷に対しての施術です。

または、日常生活の動作やスポーツの中で起きる、筋肉の使い過ぎや急な負担、誤った使い方などが原因で起こる損傷の施術を行っています。

●ハイボルト療法

ハイボルト療法は、高電圧の刺激を身体の深部に浸透させる電気療法です。

最近になって、有名アスリートなども疼痛の軽減や治癒促進などに取り入れることが多くなってきた施術法です。

●経穴(ツボ)へのアプローチ

経穴(ツボ)は血液が滞りやすい場所にあり、そこを刺激することで不調の改善が期待できると言われています。

361種類以上もあるとされる経穴(ツボ)の中には、刺激をすることで即効性がある経穴(ツボ)もあると言われています。

●テーピング

ケガの再発予防や筋肉のサポート、関節の固定、リンパの流れの改善などに使用します。

●CMC筋膜ストレッチ(リリース)

特殊な器具や手技による筋膜リリースのことで、血行の促進→細胞の活性化→コラーゲンの形成を促して組織の回復能力を高めることが期待できる施術です。

腱炎や筋肉のケガ、関節の動きの悪さなどに対して施術することにより、痛みや関節の可動域の改善が期待できます。

著者 Writer

- 高井 那央登

(たかい なおと) - 生年月日:1992年2月3日

血液型:A型

趣味:トレーニング、スポーツ、読書、旅行、バイク

出身地:千葉県千葉市

得意な施術:頭痛、肩こり、首痛、腰痛、五十肩、膝痛、テニス肘、捻挫、むちうち、ヘルニア、坐骨神経痛、自律神経調整、姿勢矯正、鍼灸施術

患者さんへの一言:皆様が毎日明るく元気に絶好調で過ごせるように、全力でサポートいたします!

座右の銘:晴耕雨読

晴れた日は外で畑を耕し、雨の日は家で読書をして過ごす。

仕事や人間関係に煩わされる窮屈な生き方ではなく、自然に身を任せてのんびり暮らす、という理想像を意味する言葉です。

施術家としての思い:痛みや不調により自分に余裕がない、仕事がうまくいかない、家族に優しくできない、などのつらい思いをされている方がたくさんいらっしゃると思います。

施術を受けていただいた方が心も身体も元気になり、更にその周りの人達にも元気を与えて、結果的に世界中みんなが幸せになれたらとても嬉しいです!

施術へのこだわり:不調の原因を見つけ、根本から改善していきます!

痛みの少ない施術で安心して施術を受けていただきます!

施術を受けていただいた方が心も身体も元気になってもらえるように全力を注ぎます!

【経歴】

2014年 帝京平成大学を卒業

2014年~2015年 ジェッツ北習整骨院で勤務

2015年~2019年 亀戸駅前中央整骨院で勤務

2019年~2020年 パルモ整骨院で勤務

2020年 関東鍼灸専門学校を卒業

2020年~ 船堀中央接骨院で勤務

【資格】

2014年 柔道整復師免許取得

2020年 はり師・きゅう師免許取得

当院のご紹介

ABOUT US

船堀中央接骨院・船堀中央鍼灸院

- 住所

-

〒134-0091

東京都江戸川区船堀3-7-11

- 最寄駅

-

船堀駅から徒歩3分

- 駐車場

-

なし

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 09:00〜 12:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |

| 15:30〜 20:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ▲ | - | ▲ |

- お電話でのお問い合わせ

-

03-6808-6918

- WEB予約はこちら

- Web予約受付フォーム24時間受付

施術案内

Treatment guidance

保険施術

外傷性の「打撲」「捻挫」「挫傷(肉離れなど)」「骨折」「脱臼」などに対して健康保険などを使って施術を受けることが可能です。

※骨折・脱臼については医師の同意が必要です。(応急処置を除く)

肩こりなどの慢性の痛みや慰安目的は保険適用外となります。

基本施術

お身体の原因不明な痛みや、慢性的な痛みに対してのアプローチをご紹介しております。

身体の痛みは全身のバランス調整によって大きく改善できるものがあります。

ゆがみを整えて、身体本来の働きをさせ、痛みの改善を目指しましょう。

ハイボルト

療法

ハイボルト療法に期待できる効果は主に3つあります。

➀痛みが発生している箇所の炎症物質の分泌を抑制することで痛みを緩和する「神経ブロック」に似た効

➁高圧電流を体内に流すことで、神経上を電気が流れることにより神経伝達の促進を行い、身体の動きやすさを向上

➂高圧電流で皮膚のバリアを突破して、深部にあるインナーマッスルまで到達して活性化、患部を安定させて痛みの緩和

以上の3つの効能で、急性でも慢性でも身体の痛みを大幅に緩和することを目指すマシンとなります。

特殊固定具

骨折、脱臼、重度の捻挫の場合は患部をより強固に固定する必要がるため特殊固定具を使用し組織の回復を目指します。

患部の状態によりギプス包帯やボール紙を使った固定具などを用いて患部を固定します。

経穴(ツボ)への

アプローチ

当院では東洋医学的なアプローチも施術に取り入れています。

経穴への刺激は、体性-内臓反射という原理に基づいて皮膚や筋肉に刺激を入れることで内臓の働きを活発にします。

内臓の働きに不調があると、内臓の近くの筋肉が筋性防御という反応を起こして緊張を高めてしまいます。

この反応を内臓から解消することによって、身体の痛みを取り除いていきます。

テーピング

帯状のテープを使って捻挫や肉離れの患部を覆うように張り付けて、関節の保護や筋肉の保護を行う施術です。

テーピングの用途は関節の動きを制限することで、痛みを抑制するだけではありません。

張力をあえて弱くすることにより皮膚と筋肉との間に隙間を作り出し、リンパの流れを促進したり、毛細血管の血流を促進することでケガの回復を促進<

する使い方もあります。

ケガの箇所や程度をみながら適宜テーピングの種類を変更して、早期回復をお手伝いします。

骨格矯正

身体のゆがみの多くは骨そのものがゆがんでいるわけではなく、筋肉バランスの悪化によって筋肉が付着している骨を引っ張ることで、関節にねじれが生じています。

骨格矯正を行うことで関節のねじれを矯正して、ねじれにより生じた二次的な筋肉の緊張を解放することで関節周辺の痛みの緩和を目指します。

CMC筋膜

ストレッチ

(リリース)

当院では筋膜リリースをIASTMにて実施しています。

IASTMとは(Instrument-Assisted Soft-Tissue Mobilization 器具を使用した軟部組織のリリース)の略称のことで、欧米のスポーツ選手が手術後に筋肉のパフォーマンスを早期回復させるために使われ始めました。

この筋膜リリースを実施することで、筋肉の緊張緩和はもちろんのこと、捻挫した靭帯組織の回復促進や繊維組織の癒着の除去などを実現し、筋肉を本来のパフォーマンスへと回復させていきます。

ドレナージュ(EHD・DPL)

DPLはDeep Press Lymph drainage(深く押すリンパ流し)の略称で、足裏から膝裏までの領域にオイルを使ったケアを行い、循環改善や老廃物の滞留によるむくみ・冷えの解消を目指すメニューです。

エステサロン等で実施されている心地よいリンパ流しとは異なり、短時間で劇的に足のむくみを取り除き、軽くする効果が期待できます。

多少痛みを感じられることはありますが、施術後はきっと笑顔になっていただけます!

カッピング

カッピングは、老廃物や痛み物質を除去する効果や自律神経のバランスを調整する効果が期待される施術です。

海外のオリンピアンも行うほどよく知られた施術法で、慢性的な症状に悩まされている方や疲れが抜けにくい方、寝つきが悪い方などにおすすめの施術です。

鍼灸

鍼灸は、鍼や灸で経穴(ツボ)を刺激し、全身の気血の流れを整える東洋医学に基づいた施術です。

経穴(ツボ)を刺激することで、筋肉の緊張を和らげ血液循環を促進しさまざまな症状の緩和を目指していきます。

温熱療法

硬くなることによって動きが悪くなってしまった関節や血液循環が悪くなっている筋肉に対して温熱を加えることにより疼痛の緩和や筋緊張の改善を目指します。

炎症症状が落ち着いたケガに関しては温熱を加え、組織の代謝と回復を促します。

PIA(ピア)

生体電流が乱れてしまうと、肩こりや腰痛、婦人系トラブルなど様々な不調が現れるようになります。

その乱れてしまった生体電流を経穴を刺激することにより外から整えていく施術が、この「PIA(ピア)」になります。

産後矯正

女性にとって出産は一大イベントの1つですが、妊娠中や産後は、腰痛や尿漏れ、情緒不安定など身体も心も不安定な不調が現れやすい時期でもあります。

骨盤周囲の筋緊張を緩和することで、腰痛などの身体の不調の改善だけでなく自律神経のバランスが整い精神的にも効果が期待できます。

自律神経調整

自律神経が乱れていると、頭痛や身体のだるさなどに悩まされやすくなります。

当院では、内臓、指先のツボ、頸部へのアプローチを実施することにより、自律神経のバランスを整えて症状を緩和させるお手伝いをいたします。

O脚矯正

O脚矯正は、その原因に合わせて股関節や膝、足関節などにアプローチしていきます。

骨盤と下半身のバランスを整える施術を行う場合もあります。

「歩くと疲れやすい」「ガニ股」「膝に痛みがある」そのような方におすすめな施術です。

猫背矯正

一言で猫背と言っても、猫背の原因は身体のいたる箇所に潜んでいます。

背中の筋力低下や大胸筋などの筋緊張、骨盤の後傾のために腰椎が後弯、インナーマッスルの筋力低下…とたくさんの原因があります。

当院では、最初に全身の不具合を検査することで猫背の原因を全て洗い出し、一つひとつ解決していくことで正しい姿勢へと矯正していきます。

※なお、骨に問題がある場合は特殊なコルセットなどが必要なこともあるため、その場合は専門の医療機関をご紹介することもあります。

美容鍼灸

美容鍼灸は、鍼や灸によりお顔の気になる部分の皮膚や筋肉、経穴(ツボ)を直接刺激することで、「お肌トラブル」に高い効果が期待できる施術です。

また、表情筋が引き締まりたるみが改善され、リフトアップ効果が期待できます。

そのため、顔のゆがみが取れ、顔を左右対称(シンメトリー)に近づける効果も期待できます。

小顔矯正

手技を用いた特殊矯正や美容、予防に特化したEMSや装具を使用したトレーニング

など通常とは異なる予約制の施術になります。

筋緊張やむくみにより大きくみえてしまっている顔を本来の大きさに戻すことで、小顔を目指していきます。

また、血流が促進されることで顔色も明るくなる効果も期待できます。

温活

EMSはインナーマッスルへのアプローチに特化したEMSを使い、身体の深い部分にある筋肉を刺激することで身体を引き締めたり腰痛を緩和する効果が期待できます。

「むくみを改善したい」「トレーニングが苦手で楽したい」「冷え性を解消したい」などのお悩みでお困りの方に、おすすめな施術です。

交通事故施術

交通事故による打撲や骨折、むちうち症状に対して自賠責保険を使用し施術を行うことができます。

むちうち症状は次第に症状が現れ重くなってしまったり後遺症が残ってしまうこともあります。

事故に遭ってしまったら必ず適切な施術を行いましょう。

労災施術

業務中や通勤中に負傷をしてしまった場合に、労災施術を行っております。

保険会社とのやり取りや書類の書き方などご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。